Link-16 네트워크 확장을 위한 이동성 노드 설계 및 JREAP-C 연동 방안

초록

국내외에서 운용 중인 전술데이터링크 중, Link-16은 NATO 및 미 공군에서 주로 운용되고 있다. 이는 노드 간 무선 통신 및 다양한 프로토콜을 기반으로 타체계와 연동하여 상호운용성을 제공한다. 이 중 JREAP-C는 IP 기반의 TCP/UDP 통신이 가능하여 군 통신망 뿐만 아니라 상용 네트워크와의 연동도 가능케 한다. 본 논문에서는 JREAP-C 인터페이스를 포함, Link-16 시스템을 탑재한 이동성 노드를 설계하여 고정 중개소의 한계점을 극복하는 방안을 제시한다. 음영지역이 많은 국내 지리적 특성상, 해당 지역 혹은 운용이 제한된 중개소로 이동하여 전개할 수 있는 차량 형태의 노드를 설계해 이동성을 확보한다. 또한 네트워크 장비를 탑재하여 운반이 용이한 위성 단말과 연결하고, 이를 통해 지휘소 및 중개소와 연동하여 Link-16 네트워크의 확장을 가능케 한다.

Abstract

Among the tactical data links which are operating globally, Link-16 is mainly deployed by NATO and the U.S. Air Force. it provides interoperability by wireless communication and various protocols. And JREAP-C supports linking to commercial/tactical networks based IP with TCP/UDP. In this paper, mobile node with Link-16 including JREAP-C is suggested to overcome limitation of fixed relay node. Due to our geographical characteristics with many BLOS areas, a vehicle-type node is suggested to ensure mobility that can be deployed to the area or replace relay node. It also connects to portable satellite terminals by network equipment, and through this, it enables expansion of Link-16 network by linking with command node and relay node.

Keywords:

tactical data link, link-16, JREAP, mobilityⅠ. 서 론

전술데이터링크(TDL, Tactical Data Link) 체계는 무기체계 간 정보 교환을 위해 지휘통제체계와 무기체계를 연동하는 통신 시스템을 의미한다. 이는 과거 플랫폼 위주의 전쟁 개념에서, 보다 빠른 전장 상황 인식 및 탐지 능력을 통해 정보우위를 기반으로 한 네트워크 위주의 전쟁 개념으로 변화하며 핵심 기술로 자리 잡게 되었다. 이를 통해 실시간 데이터 교환을 기반으로 한 지휘/통제를 가능케 하여 훈련 효율 및 실전에서의 전투력 상승을 기대할 수 있다[1][2].

또한 우리 군의 특성상 자체 개발한 무기체계, 지휘통제체계 뿐만 아니라 미군과의 연합 훈련 및 작전 수행을 위해서는 다양한 타체계와의 연동 및 상호운용성 확보가 필수적이다. NATO, 미 국방부에서 정의한 STANAG 및 MIL-STD 규격에 기반한 전술데이터링크 체계에는 Link-16과 Link-22 등이 있다[3]. 이 중 Link-16은 MIDS(Mulitfunctional Information Distribution System) 터미널을 통한 무선 통신 뿐만 아니라, JREAP(Joint Range Extension Application Protocol)을 활용한 시리얼 및 IP 기반 통신을 지원한다. JREAP은 A, B, C 세 가지의 프로토콜로 분류되며, 이 중 JREAP-C는 IP 기반의 TCP/UDP 통신을 지원하여 다양한 타체계 및 상용 네트워크와의 연동이 가능하다.

본 논문에서는 JREAP-C 인터페이스가 탑재된 이동성 노드를 설계하고, 이를 통해 고정 중개소의 한계점을 극복하는 방안을 제시한다. 산악 지형이 대부분인 국내 특성상 LOS(Line-of-Sight)가 확보되지 않는 지역이 많고, 이러한 음영 지역마다 중개소를 설치하는 것은 현실적인 방안으로 보기 어렵다.

이에 이동성 노드에 MIDS 터미널 및 JREAP-C 인터페이스를 제공하는 Link-16 호스트 시스템을 탑재하여 군용기와의 무선 통신을 지원하고, 지휘소와 연동한다. 지휘소와의 연결은 차량 탑재 및 운반이 용이한 위성 단말을 통해 이루어진다. 이를 통해 국내 지리적 특성을 극복할 뿐만 아니라 Link-16 네트워크의 확장을 가능케 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 관련 전술데이터링크 체계의 개념 및 연구 동향을 확인하고, 3장에서는 이동성 노드의 상세 설계를 통해 이를 제안한다. 4장에서는 결론과 더불어 추후 개선 및 연구의 방향을 제시한다.

Ⅱ. 관련 연구

2.1 Link-16

Link-16은 1996년부터 미군에 도입된 전술데이터링크체계로, C4I(Command, Control, Communication and Intelligence) 기반의 기존 체계 성능을 개선하고, 미 합동 및 연합 작전에 운용하기 위해 개발되었다. 이는 정찰, 전자전, 임무수행 뿐만 아니라 플랫폼 간 다중접속, 고용량, 항재밍 및 저피탐 기능을 통해 안정적이고 향상된 보안성을 지니고 있다[4].

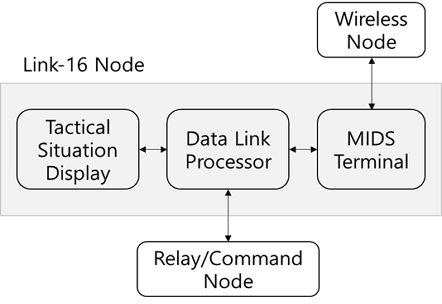

Link-16의 연동 구조는 아래 그림 1과 같으며, 크게 호스트 시스템과 MIDS 터미널로 구성된다. 이 중 호스트 시스템은 전시기(TSD, Tactical Situation Display), 데이터링크처리기(DLP, Data Link Processor)로 구성되어 있으며, 대표적인 호스트 시스템에는 GM(Gateway Manager), JRE(Joint Range Extension)가 있다. 두 호스트 시스템은 각각의 목적에 따라 표준의 범위에 일부 차이가 있으나, 로컬 망에서의 사용을 위해 개발되었다는 점은 동일하다.

그리고 MIDS 터미널은 무선 연동을 수행하고, 암호장비가 탑재되어 운용된다[2]. 또한 GPS 연동을 통한 위치 결정과, 운항 및 식별을 통한 호스트 시스템의 상대적 위치(PPLI, Percise Participant Location Identification)를 제공한다.

이를 통해 전시기 상에서 보다 정확한 위치 시연 및 식별이 가능하고, 음성 및 데이터에 기반한 전술 작전 정보 교환을 가능케 한다[5].

그리고 MIDS 터미널 간 무선 통신을 기반으로 하기 때문에, 지형지물의 영향으로 음영 지역과는 통신이 단절된다. 이를 극복하기 위해 이동형 중개소를 제안한 연구가 있으나, 이는 무인기를 기반으로 하여 정찰 용도 외의 무인기를 추가로 도입하고 운용해야 한다. 이 경우 비용적 측면에서 한계점이 있고, 정찰용 무인기를 겸용하더라도 고정된 항로를 통해 이동하기 때문에 필요한 시점과 장소에서 중개 역할을 수행하기에는 어려움이 있다[6].

또한 최근 러시아-우크라이나 전쟁을 통해 실전에서의 활용성과 그 성능이 입증된 재밍(Jamming) 기술 및 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)가 주목받고 있다. 이에 UAV를 포함한 MANET(Mobile Ad-hoc Network) 및 Link-16 기반 항재밍(Anti-jamming) 관련 연구도 활발히 진행 중이다[7][8].

2.2 JREAP

Link-16은 기존 전술데이터링크 체계에 비해 전송속도가 빠르고, 향상된 암호화와 FH(Frequency Hopping) 기능을 통한 높은 보안성 등의 장점을 가지고 있다. 하지만 UHF 대역을 사용하기 때문에 LOS가 확보되지 않는 지역(BLOS, Beyond Line-of-Sight)과의 통신이 제한된다는 단점이 있다. 이로 인해 음영지역마다 별도의 중개노드가 요구되고, 모든 중개노드는 MIDS 터미널과 Link-16 호스트 시스템의 탑재가 강제된다. JREAP은 BLOS 지역의 노드와도 장거리 통신을 가능케 하여, 위의 단점을 극복하는 데 최적화된 프로토콜이라고 볼 수 있다[9].

이러한 제약사항을 극복하기 위해 JREAP 외에도 SIMPLE(Standard Interface for Multiple Platform Link Evaluation) 프로토콜이 개발되었다. 하지만 이는 시험 환경에 우선하여, 메시지 우선순위나 네트워크 부하를 고려하지 않는 등 실제 작전 및 운용에는 적합하지 않다[10][11].

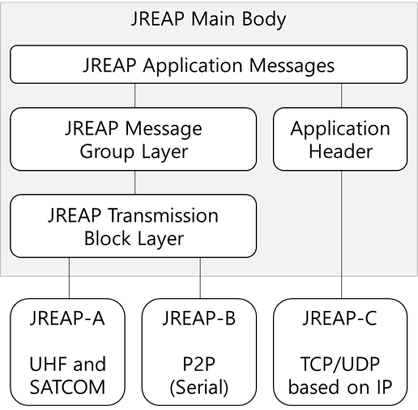

JREAP의 메시지 구조는 다음 그림 2와 같다. 우선 JREAP Main Body는 JREAP-A&B, 그리고 JREAP-C에 따라서 JREAP Message Group Layer와 Application Header로 구분된다. 그리고 JREAP-A와 B에 해당하는 메시지는 JREAP Transmission Block Layer를 거쳐 각 인터페이스로 연결된다.

다음으로 JREAP-A는 UHF, 그리고 위성통신에 사용되며 JREAP-B는 Serial 기반의 P2P 방식을 사용한다. JREAP-C는 IP 기반의 TCP/UDP 통신을 지원하여 메시지 캡슐화(Encapsulation)를 통해 보안 음성 통신, 군용/상업용 위성 및 유선 통신을 지원한다. 이를 통해 Link-16 네트워크 통신 범위의 확장 및 중개 노드의 의존도를 줄이고, 전반적인 네트워크 부하를 줄일 수 있다[12][13].

이러한 JREAP 중에서 IP 기반의 TCP/UDP 통신이 가능한 JREAP-C 연동을 통해, 음영지역이 많은 국내 지리적 특성에 적합한 이동성 노드를 설계하여 Link-16 네트워크의 확장 효과를 제공하고자 한다.

Ⅲ. 이동성 노드 설계

3.1 연동 구조

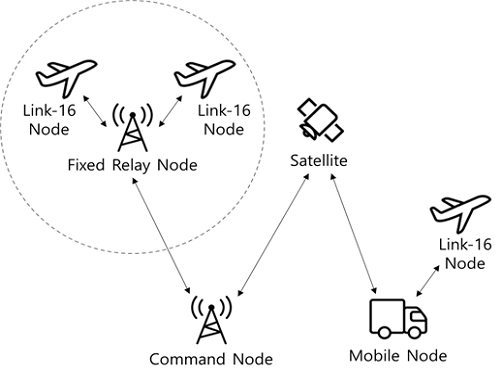

이동성 노드를 통한 고정 중개소, 지휘소 간 전체적인 연동 구조는 다음 그림 3과 같다. 고정 중개소의 무선 통신 범위(LOS, 점선) 외에 있는 무선 노드(군용기)는 해당 지역의 이동성 노드와 통신하여 연동한다.

그리고 이동성 노드는 위성 단말을 통해 위성을 거쳐 지휘소로 연결되고, 지휘소는 유선으로 연동된 고정 중개소와 연동한다. 고정형 중개소와 이동성 노드가 지휘소를 통해 포워딩(Forwarding) 방식으로 연동되는 구조이다.

이를 통해 고정 중개소가 설치되기 어려운 지역이나, LOS가 확보되지 않는 지역의 무선 노드와도 원활한 통신이 가능하다. 또한 음영지역 해소뿐만 아니라, MIDS 터미널 및 Link-16 호스트 시스템을 탑재한 고정 중개소를 추가 구축하기 위한 비용도 절감할 수 있다.

실제로 모든 음영지역에 고정 중개소를 구축하는 것은 현실적인 방안으로 보기 어렵다. 이에 차량 형태의 이동성 노드를 구축한다면, 차고지 형태의 기지를 구축하여 다수의 노드를 관리하고, 필요시 출동 및 전개를 통해 효율적인 운용이 가능하다. 또한 고정 중개소가 공격을 받거나, 피폭 등으로 인해 운용이 제한되는 경우 이동성 노드가 해당 지역으로 이동하여 이를 대체할 수도 있다.

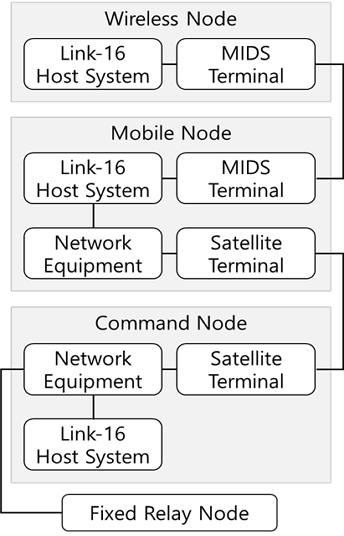

위 네트워크 구조의 상세 연동 블록도는 다음 그림 4와 같다. 무선 노드는 이동성 노드와 MIDS 터미널을 통해 무선으로 연결되고, 각각의 Link-16 호스트 시스템과 연동한다. 이동성 노드 내의 호스트 시스템은 JREAP-C 프로토콜로 변환된 전술 정보(PPLI, 상태 정보 등) 및 전술 메시지를 스위치, 라우터 등의 네트워크 장비를 통해 전달한다. 이는 호스트 시스템의 JREAP-C 인터페이스를 통해 이루어지며, 네트워크 장비는 해당 전술 정보 및 전술 메시지의 송수신 IP 주소를 기반으로 포워딩 및 라우팅을 수행한다.

또한 이러한 네트워크 장비에는 방화벽, NAC과 같은 보안장비가 포함된다. JREAP-C의 IP 기반 통신 방식은 상용 네트워크와의 연동을 원활하게 하지만, 이는 보안에 취약할 수 있는 단점이 있다. 실제 군에서 사용하는 유선 통신망은 별도로 분리된 군용 망을 통해 연동되지만, 이러한 보안장비를 통해 보안성을 강화할 필요가 있다. 이를 통해 인가되지 않은 단말/노드로부터의 접속이나, 데이터를 차단하여 보안성을 확보한다.

지휘 노드와 이동성 노드는 각각에 탑재된 위성 단말을 통해 연동되고, 지휘 노드 내 위성 단말은 다시 스위치/라우터 등의 네트워크 장비를 통해 호스트 시스템과 연결된다.

본 논문에서 제안하는 연동 구조는 이와 같이 위성망을 거치기 때문에, 지연 시간 측면에서 TCP 방식 보다는 UDP 방식이 적합하다고 볼 수 있다. ACK(Acknowledge) 메시지를 주고받고, 이를 통한 Three Way Handshake를 기반으로 하는 TCP 방식은 높은 신뢰성을 제공하지만, 운반이 용이한 위성 단말의 특성상 높은 대역폭을 제공하기는 어렵다.

또한 대다수의 전술데이터링크 특성상 각각의 주기를 갖고 PPLI와 메시지를 재전송하기 때문에, UDP 방식의 약점을 상쇄시켜 줄 수 있다.

또한 별도 고정 중개소와는 유선으로 연동되어, 유선 통신장비를 거쳐 호스트 시스템과 연결된다. 유선 구간은 필요에 따라 이더넷 혹은 광통신으로 구성된다. 지휘 노드의 호스트 시스템도 JREAP-C 인터페이스를 통해 메시지를 송수신하며, 전달받은 노드들의 전술 정보와 전술 메시지를 전시기로 확인할 수 있다.

위 연동 구조도에는 Link-16 및 위성 통신체계만 포함이 되어 있지만, 실제로는 다양한 전술데이터링크 체계와의 연동이 가능하다. 이러한 타체계 연동은 JREAP-C를 통해 캡슐화된 메시지가 스위치/라우터 등의 네트워크 장비를 거치며 이루어진다. 또한 타체계 연동 시 망 간 연동 장비, 각 체계 별 전용 암호장비를 거쳐 보안성을 더욱 강화할 수 있다.

3.2 이동성 노드 상세 설계

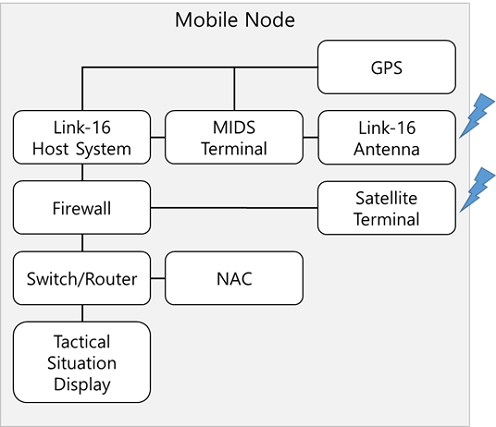

다음으로 이동성 노드의 상세 설계 구조는 아래 그림 5와 같다. 우선 Link-16 호스트 시스템과 MIDS 터미널의 시간 및 위치 정보를 제공하기 위한 GPS가 각각의 장비와 연동된다. MIDS 터미널은 Link-16 안테나와 연결되어 무선 통신을 수행하며, 이를 통해 타 무선 노드와 직접 연동한다.

호스트 시스템은 JREAP-C 인터페이스를 통해 스위치/라우터와 연결되며, 이를 통해 캡슐화된 메시지를 송수신할 수 있다. 또한 차량에 적합한, 운반이 용이한 위성 단말을 통해 지휘소와 직접 통신하여 연동된 무선 노드의 전술 정보 및 해당 노드로부터 수신한 전술 메시지를 포워딩할 수 있다.

이러한 전술 메시지 및 타 노드의 전술 정보는 전시기를 통해 확인이 가능하고, 필요시 전술 메시지를 직접 생성하여 전달한다.

마찬가지로 타체계 및 상용 네트워크와의 연동을 위해, 방화벽/NAC 등의 보안장비가 탑재된다. 이는 추가 탑재될 타체계 뿐만 아니라, 위성을 통해 연동이 가능한 상용 네트워크와도 안전한 연동을 가능케 한다.

위와 같은 구성 장비들은 차량의 형태를 고려하여, 밴바디나 쉘터/트레일러에 탑재될 수 있다. Link-16 연동 장비만을 고려한다면 밴바디 형태도 충분하겠지만, 별도 타체계가 추가 탑재되는 경우 쉘터/트레일러 형태로 구성되어야 한다.

또한 함정 플랫폼과 같이 충격/진동을 완화해 주는 랙을 탑재하여 장비를 보호해야 한다. 실제로 Link-16 호스트 시스템이나, MIDS 터미널의 경우 이를 고려한 하드 케이스 및 이에 탑재된 장비들이 상용으로 제공되고 있다[14][15].

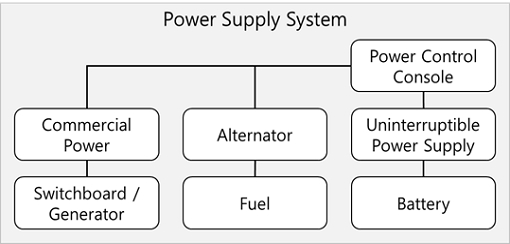

그리고 이동성 노드에 안정적인 전원을 공급하기 위한 전원 공급 구조는 위 그림 6과 같다. 전체 전원을 제어하는 콘솔 및 패널이 탑재되고, 이는 상용 전원이나 차량에 탑재되는 발전기, 그리고 UPS(Uninterruptible Power Supply)와 연결되어 이를 제어한다.

전개 및 운용 시 별도 발전기가 확보되는 경우 상용 전원을 연결하여 이를 사용하고, 제한되는 경우 차량에 탑재되는 형태의 발전기를 통해 전원을 공급한다. 또한 무정전 전원 공급을 위해 별도 탑재된 배터리를 통해 UPS 역할을 하도록 한다.

3.3 운용 방안

이동성 노드의 운용 방안은 다음과 같다. 고정 중개소의 통신 범위 밖, 음영지역으로 이동하여 차량을 전개한다. 전개 장소는 공중을 지나는 무선 노드와의 LOS를 고려하여, 가능한 고지대의 개활지를 식별하여 선정한다. 또한 위성 단말 연동을 위해, 남향 등 해당 단말이 요구하는 조건에 부합한 지역에서 위성 안테나를 전개한다. 위성 안테나는 지상에 고정 전개되어야 하므로, 운용 중 차량의 이동은 제한된다. 그리고 각 연동 장비의 전원을 인가하고, Link-16 망 개시를 통해 연동된 무선 노드와 지휘소 간 중개 역할을 수행한다.

또한 고정 중개소의 운용이 제한되는 경우, 이를 대체하기 위해 해당 지역으로 이동하여 전개에 적합한 장소를 식별한다. 이를 통해 음영지역 해소 뿐만 아니라, 유사시 고정 중개소를 대체하는 역할도 수행할 수 있다.

Ⅳ. 결론 및 향후 과제

본 논문에서는 JREAP-C 인터페이스를 탑재한 이동성 노드를 설계하여, 기존 중개소에 이동성을 제공하고 Link-16 네트워크를 확장시킬 수 있는 방안을 제시하였다. 이는 Link-16 뿐만 아니라 다양한 타체계와의 연동을 지원하여, 상호운용성 측면에서도 높은 호환성을 제공한다.

하지만 위성 통신을 기반으로 타 중개소 및 지휘소와 연동이 되기 때문에, 제한된 대역폭으로 인한 한계점이 예상된다. 신뢰성 보장을 위해 원활한 TCP 기반 통신을 지원할 수 있는 방안 등, QoS(Quality of Service) 측면에서의 통신 효율을 위한 추가 연구가 필요하다. 또한 Link-16 무선 통신의 통달거리 및 위성 단말과의 간섭 등, 정량적 평가를 통해 이동성 노드의 성능을 검증할 필요가 있다.

그러나 IP 기반의 통신을 통해 다양한 상용 및 군용 네트워크와의 연동이 가능하다는 점에서, 현재 운용중인 전술데이터링크 체계 및 추후 개발될 타체계와의 연동성을 기대할 수 있다. 운반이 가능한 이동성 노드라는 점에서, 러시아-우크라이나 전쟁을 통해 주목받은 UAV를 활용한 무기체계에도 응용이 가능하고, 요격 미사일 등에 활용되는 무장데이터링크(WDL: Weapon Data Link) 체계와의 연동도 기대할 수 있다. 이러한 향후 연구를 통해, 훈련 및 실 작전에서의 효율뿐만 아니라 합동/연합 운용 측면에서 호환성을 높일 수 있다.

Acknowledgments

이 논문은 2025년 정부의 재원으로 수행된 연구임

References

- H.-H. Lee, H.-J. Jang, Y.-G. Kim, and J.-S. Lim, "Establishment for Efficiency Air-To-Ground Air Operation Model in Link-16", Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology, Vol. 13, No. 5, pp. 861-868, Oct. 2010.

-

S. Lee, S. Wi, Y. Kim, J. Lee, S. Jee, and S. Lee, "Design and Implementation of Simulator for Link-16 Network Operational Performance Analysis", Journal of the Korea Society for Simulation, Vol. 28, No. 4, pp. 33-43, Dec. 2019.

[https://doi.org/10.9709/JKSS.2019.28.4.033]

-

M. Jung, "Design and Implement a Link-16 Host System for Tactical Operation of Unmanned Remote Sites with Limited Bandwidth", Journal of KIIT, Vol. 22, No. 5, pp. 83-96, May 2024.

[https://doi.org/10.14801/jkiit.2024.22.5.83]

- H. Baek, S. M. Jung, and J. Lim, "Trends of Tactical Data Link Technologies for Network Centric Operations", Communications of the Korean Institute of Information Scientists and Engineers, Vol. 28, No. 7, pp. 59-69, 2010.

-

K. Lee, K. Cho, and S. Lee, "Simulation Environment using MIDS LVT Emulator", Annual Conference of KIPS, Busan, Korea, pp. 380-381, Oct. 2016.

[https://doi.org/10.3745/PKIPS.y2016m10a.380]

- S. Jeon, "Suggestion for Mobile RCS to Overcome Limitations of Fixed RCS with Tactical Data Link(TDL)", Yonsei Graduate School, 2021.

-

X. Ning, Y. Wang, Z. Wang, and Z. Sun, "Link-16 Anti-Jamming Performance Evaluation Based on Grey Relational Analysis and Cloud Model", Journal of Systems Engineering and Electronics, Vol. 36, No. 1, pp. 62-72, Feb. 2025.

[https://doi.org/10.23919/JSEE.2023.000120]

-

J. S. Lee, Y.-S. Yoo, H. Choi, T. Kim, and J. K. Choi, "Group Connectivity-Based UAV Positioning and Data Slot Allocation for Tactical MANET", IEEE Access, Vol. 8, pp. 220570-220584, Dec. 2020.

[https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042795]

- JREAP technical article, https://resources.synthesys.co.uk/defence/technical-articles/demystifying-tdls-spotlight-on-jreap.pd, . [accessed: Jan. 27, 2025]

- JREAP vs SIMPLE technical article, https://resources.synthesys.co.uk/defence/technical-articles/jreap-vs-simple.pd, . [accessed: Jan. 27, 2025]

-

B. W. Davis, C. Graham, D. Stamm, and C. Parker, "Tactical Digital Information Link (TADIL) J Range Extension (JRE)", MILCOM 97 Proceedings, Vol. 1, pp. 408-412, Nov. 1997.

[https://doi.org/10.1109/MILCOM.1997.648742]

- S.-B. Jee, "An Analysis for Efficient Appliance of TDL Protocol and IP on Link-K System", Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology, Vol. 11, No. 1, pp. 25-32, Feb. 2008.

- Northrop Grumman, "Understanding Voice and Data Link Networking", Ch. 7, Dec. 2014.

- MIDS-LVT and Mids JTRS Terminals Support Equipment, https://www.l3harris.com/sites/default/files/2022-12/cs-bcs-mids-tdl-support-equipment-brochure.pdf, . [accessed: Mar. 22. 2025]

- Joint Range Extension 3rd Generation, https://www.saic.com/sites/default/files/2021-05/20-0305-JRE_3G_F.pdf, . [accessed: Mar. 22, 2025]

2015년 7월 : 한양대학교 컴퓨터공학과(공학사)

2018년 2월 : 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과(공학석사)

2018년 1월 ~ 2021년 3월 : (주)위트콤 사원

2022년 4월 ~ 현재 : (주)한화시스템 선임연구원

관심분야 : 무선통신시스템, 전술데이터링크

2008년 2월 : 성균관대학교 정보통신공학(공학사)

2019년 8월 : 연세대학교 전기전자공학(공학석사)

2007년 12월 ~ 현재 : (주)한화시스템 전문연구원

관심분야 : 무선통신시스템, 차세대 전술데이터링크, MUM-T

2007년 2월 : 숭실대학교 정보통신전자공학(공학사)

2009년 2월 : 숭실대학교 전자공학(공학석사)

2009년 ~ 현재 : (주)한화시스템 전문연구원

관심분야 : 전술데이터링크

2008년 2월 : 홍익대학교 컴퓨터공학과(공학사)

2007년 12월 ~ 2018년 7월 : (주)쌍용정보통신 과장

2018년 8월 ~ 현재 : (주)한화시스템 전문연구원

관심분야 : 차세대 전술데이터링크, 네트워크 통신, 통신시스템

1997년 2월 : 연세대학교 전자공학과(공학석사)

2015년 8월 : 아주대학교 NCW학과(공학박사)

2014년 1월 ~ 2018년 2월 : 국방기술품질원 현역연구원

2019년 5월 ~ 2023년 8월 : 한국국방연구원 위촉연구원

2023년 9월 ~ 현재 : 국방과학연구소 선임기술원

관심분야 : 전술데이터링크, 지휘통제시스템, 데이터통신